Autarke Stromversorgung –

Teil 1: Elektrotechnik

Dachzelt Wissen

Stromkreise, Spannung & Co.

Autarke Stromversorgung – Teil 1: Elektrotechnik für Dachzeltnomaden

Hast du Lust, in zahlreichen Workshops mal wieder selbst zu basteln, Neues zu lernen oder Dinge zu kreieren, an die du dich alleine nicht traust? Hol dir Inspirationen und Tipps für dein nächstes Projekt von anderen Dachzeltnomaden!

Wenn du mit deinem Auto verreist oder als Dachzeltnomade sogar deinen Urlaub darin verbringst, stehst du zwangsläufig irgendwann vor der Frage der Stromversorgung. Denn natürlich möchtest du nicht auf einen gewissen Komfort verzichten. Das obligatorische Aufbaubier soll immer kalt und die Akkus von Smartphone, Kamera und Co. immer voll sein. Damit du auch nachts nicht im Dunklen stehst, brauchst du auch noch die richtige Beleuchtung.

Lampen, Ladegeräte, Kühlboxen und alles was sonst noch einen Stecker hat, haben eines gemeinsam: Sie wollen alle mit Strom versorgt werden.

Ich nehme dich mit auf die Reise durch das Stromuniversum in deinem Auto. Du erfährst in drei aufeinander aufbauenden Artikeln alles, was du brauchst, damit dir unterwegs nie der Saft ausgeht: Von den Grundlagen der Elektrotechnik für Dachzeltnomaden bis hin zum Einbau einer autarken Stromversorgung in deinem Auto.

Mehr über Akkus und Batterien, welche Möglichkeiten du hast, wie du sie richtig überprüfst und wie du ordentlich Starthilfe leistest, erfährst du hier:

Wie du Akkus und Batterien richtig lädst, was technisch dahintersteckt und worauf du dabei achten solltest, kannst du hier nachlesen:

Du möchtest das Wichtigste in Kürze der drei Artikel nicht lesen, sondern dir entspannt per Video ansehen? Natürlich gibt es auch zu diesem Thema ein DZN-Live.

Lieber gucken statt lesen?

Stephan war bei Rebecca und Thilo zu Gast im DZN-Live zum Thema Stromversorgung. Kuck rein, da ist bestimmt auch für dich noch der eine oder andere Tipp dabei.

Alles auf einen Blick

Quick and dirty

Werbung | Werbemöglichkeiten

Die frühen Jahre!

Kraftwerk auf vier Rädern

Grundsätzlich ist es kein allzu großes Problem, deine mobilen Stromfresser mit ausreichend Energie zu versorgen – natürlich nur während der Fahrt bzw. wenn dein Motor läuft. In diesem Fall übernimmt die Lichtmaschine die Versorgung deiner Verbraucher. Zwischen deiner Lichtmaschine und den Verbrauchern befindet sich die Starterbatterie. Diese wird (in den meisten Fahrzeugen) kontinuierlich von der Lichtmaschine geladen.

Der Begriff Lichtmaschine ist übrigens historisch bedingt. Er kommt aus einer Zeit, in der elektrischer Strom im Fahrzeug ausschließlich für das Licht benötigt wurde. Aus diesem Grund stößt man in verschiedenen Fachartikeln auch immer wieder auf den Begriff des Generators. Da die Lichtmaschine eine sehr wichtige Rolle spielt, bekommt sie sogar einen eigenen Abschnitt. Dazu darfst du dich aber noch etwas durch die drei Teile des Artikels arbeiten, um dir ein gewisses Grundwissen anzueignen.

Die jungen Tage der ersten Autos

In den ersten Autos war die Lichtmaschine nur für das Licht zuständig, daher rührt auch der Name.

Bild: Wikipedia.org

Im Stand – bzw. bei ausgeschaltetem Motor – sieht das Ganze schon anders aus: Der Generator lädt die Starterbatterie jetzt nicht mehr auf. Die ganze Energie, die deine Verbraucher benötigen, muss jetzt alleine von der Starterbatterie zur Verfügung gestellt werden – Das ist auf Dauer nicht gut!

Das Herzstück

Immer unter Strom – Die Starterbatterie

An dem Begriff “Starterbatterie” lässt sich schon erahnen, dass diese einen ganz speziellen Job in deinem Fahrzeug hat. Sie ist nämlich (fast) ausschließlich dazu da, über den Anlasser den Motor zu starten. Dazu wird kurzzeitig viel Strom benötigt, der wiederum nur von einer gesunden Batterie zu Verfügung gestellt werden kann. Das Versorgen der “kleinen” Verbraucher deines Autos (Autoradio, Uhr, Beleuchtung etc.) ist sozusagen nur ein Nebenjob für die Starterbatterie. Wenn du vorhast, deine “Camping-Verbraucher” ebenfalls über diese eine Spannungsquelle zu betreiben, ist das meist keine gute Idee. Das Anspringen deines Motors und damit auch die Weiterfahrt am nächsten Morgen könnte sich unter Umständen dadurch etwas verzögern.

Einsam im Nirgendwo & dann startet dein Auto nicht!

Sehr ungünstig, wenn deine Starterbatterie mitten im Nirgendwo ihren Geist aufgibt.

Bild: Georg Uppitsch

Denn in diesem Fall gehen die Lichter aus und der Motor nicht mehr an. Darüber hinaus ist es wichtig zu wissen, dass eine (Starter)Batterie niemals vollständig entladen werden darf. Dies ist absolut schädlich und führt oft zum Totalschaden der Batterie. Wie stark du eine Batterie entladen darfst, ist abhängig vom Batterietyp. Dazu erfährst du im zweiten Teil des Artikels mehr.

Wenn du deinen Motor nur kurz abstellst (tanken oder rote Ampel), brauchst du natürlich keine Spezialtechnik – das hält eine gesunde Starterbatterie aus.

DACHZELT REISEFÜHRER

Dein Camping-Jahr voller Dachzelt-Erlebnisse kann jetzt starten!

150 Stellplätze | DACHZELT DÖRFER | Deutschland & Österreich

Stromfresser

Große & kleine Verbraucher

Das sind die typischen Fragen, die mir immer wieder gestellt werden.

Kleine Verbraucher – LED Beleuchtung

Bild: Amazon.de

Ein Stromhungriger: Der 12V Wasserkocher.

Bild: Dometic.de

Um all das zu verstehen, ist es notwendig, erst einmal die Begriffe Spannung und Strom zu verstehen. Keine Angst, du bekommst jetzt hier keinen Physik-Overkill. Ich erkläre dir hier die einfachsten Grundlagen und beschränke mich dabei auf die KFZ-Elektrik. Das heißt du rechnest bzw. arbeitest mit Gleichspannung im Bereich von 12 Volt. Die Rechenbeispiele sind stark vereinfacht, reichen aber zum Verstehen vollkommen aus.

Es ist wichtig, dass du ein Gefühl für die elektrischen Größen entwickelst. So wie du ein Feeling dafür hast, was im Alltag günstig oder teuer ist, entwickelst du mit der Zeit sicher ein Gefühl dafür, was viel Strom oder wenig Strom ist.

Basiswissen ist wichtig!

Das erleichtert dir die Planung deiner Stromversorgung und dient auch deiner Sicherheit – denn auch wenn du keine lebensgefährlichen Stromschläge zu erwarten hast, kann Strom bei falschem Umgang großen Schaden anrichten.

Für dich heißt das konkret: Bei Arbeiten am Kfz vorher IMMER die Batterie abklemmen!

Werbung | Werbemöglichkeiten

Etwas Physik

Spannung & Strom

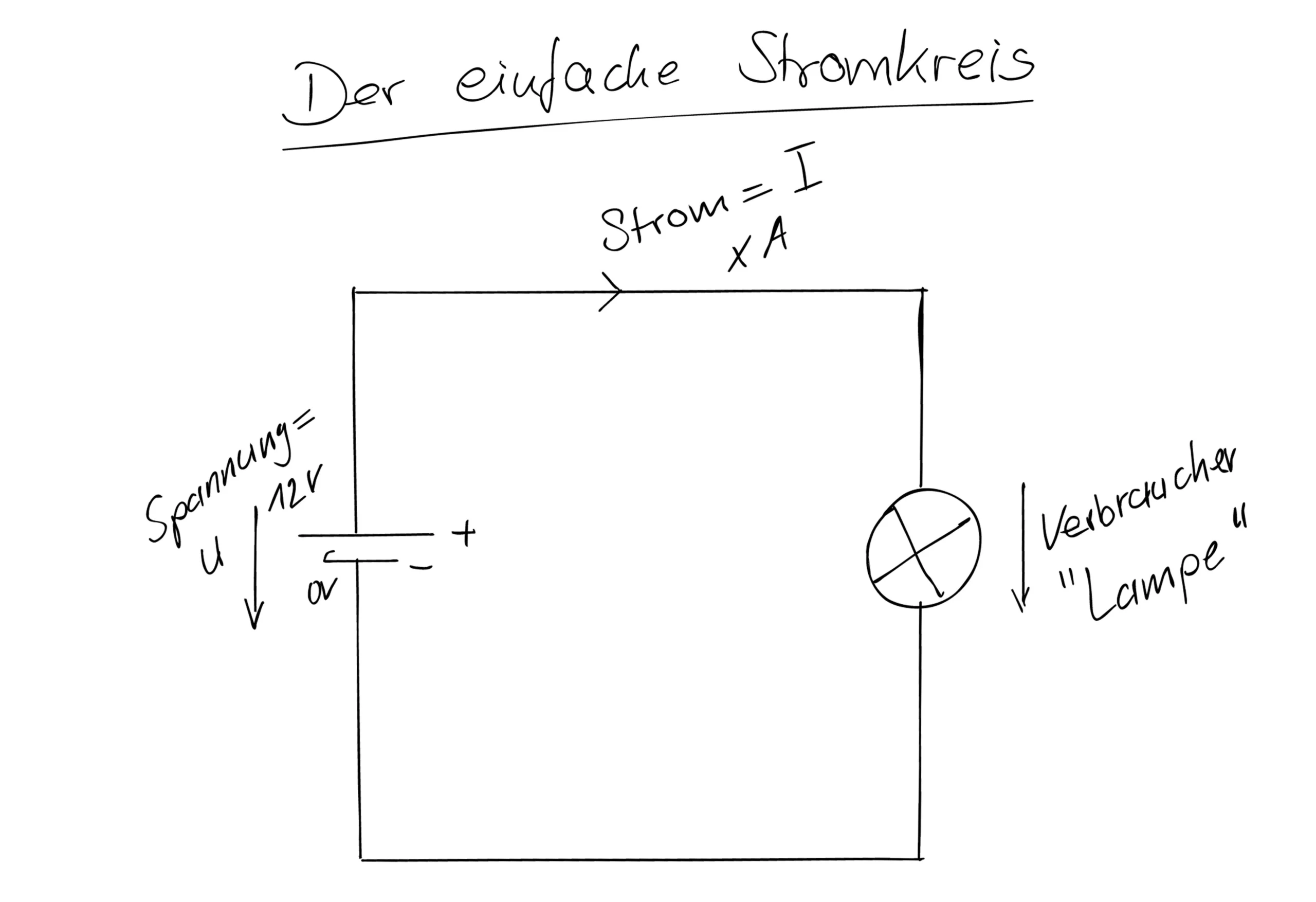

Ein einfacher Stromkreis besteht aus einer Quelle (Erzeuger) und einem Verbraucher. Durch eine elektrisch leitende Verbindung, z. B. einem Kupferkabel, kann der Stromkreis geschlossen werden. So wird die elektrische Energie dem Verbraucher zugeführt.

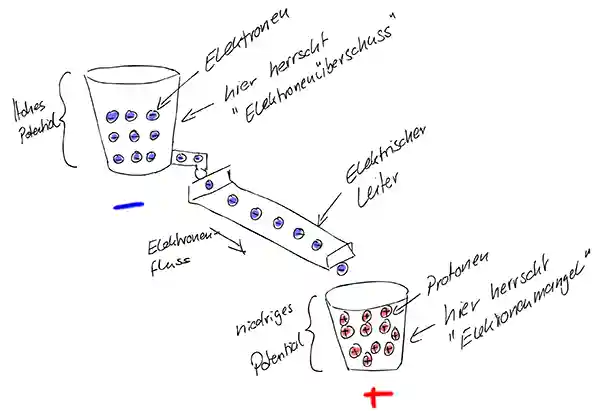

Zuerst erkläre ich dir mal das Innenleben einer Batterie. Das kannst du dir wie zwei Eimer vorstellen. Dabei befindet sich der erste Eimer oberhalb des zweiten Eimers.

Der obere Eimer ist bis zum Rand mit Wasser gefüllt und der untere Eimer ist leer. Die Schwerkraft möchte nun, dass das Wasser vom oberen Eimer in den unteren Eimer fließt. Damit das geschehen kann, muss eine Verbindung geschaffen werden. Das Wasser fließt dann vollständig in den unteren Eimer bis der obere Eimer leer ist. Eine größere Verbindung bedeutet gleichzeitig auch, dass der oberer Eimer schneller leer ist.

Achtung:

In diesem Beispiel betrachten wir die physikalische Stromrichtung. Dabei fließt der Strom vom Minuspol zum Pluspol. In der Elektrotechnik, also auch in Schaltplänen, wird stets die technische Stromrichtung abgebildet – das wirst du bei den Beispielen weiter unten sehen.

Der Stromkreis

Dieses Prinzip kannst du analog auf den Stromkreis übertragen. Der höhere Eimer (Minuspol) hat elektrisch gesehen das höhere Potenzial (Elektronenüberschuss), er ist gefüllt mit negativ geladenen Elektronen, die das Bestreben haben, sich zu den tiefer gelegenen Protonen im unteren Eimer (Pluspol) zu gesellen. Dieser untere Eimer hat ein niedrigeres Potenzial (Elektronenmangel).

Elektronen werden immer von Protonen angezogen. Durch Hinzugabe eines elektrischen Leiters wird der Stromkreis geschlossen und ein Ladungsausgleich findet statt – ein Strom kann fließen. Die Größe bzw. Höhe dieses “Elektronenstroms” ist abhängig von der Größe des Leiters – Genauso wie beim Beispiel mit den Eimern: Je größer die Verbindung, desto mehr Strom kann fließen.

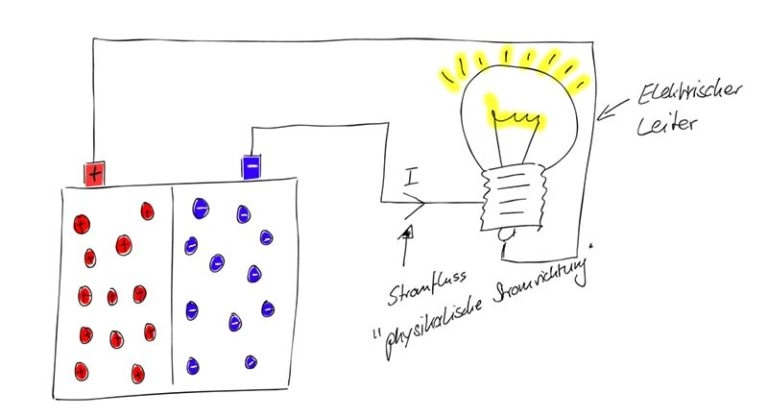

Das Bespiel mit den Eimern stellt technisch gesehen einen Kurzschluss dar. Denn wir haben nur einen elektrischen Leiter zwischen die Pole gebracht. Was noch fehlt, ist der Verbraucher.

Das Bild zeigt einen geschlossenen Stromkreis. Du kannst erkennen wie der Strom über die Lampe vom Minuspol zum Pluspol fließt (physikalische Stromrichtung). Wenn du den Stromkreis öffnest bzw. unterbrichst (Schalter umschalten oder abklemmen an der Batterie), dann kann kein Strom mehr fließen.

Der Minuspol hat ein hohes Potenzial (hoher Eimer – Elektronenüberschuss). Der Pluspol hat ein niedrigeres Potenzial (unterer Eimer – Elektronenmangel). Die Differenz beider Potenziale bezeichnet man als Potenzialunterschied. Je höher dieser Potentialunterschied ist, umso höher ist auch die Spannung in Volt (V).

Solange dieser Potenzialunterschied besteht, fließt ein Strom. Wenn sich alle Elektronen (-) mit den Protonen (+) verbunden haben, besteht kein Potenzialunterschied mehr. Die Potenziale sind dann ausgeglichen – ähnlich wie bei einer Waage, die ausgewogen ist. Praktisch bedeutet das: Die Batterie ist leer.

Einheiten für Strom & Spannung

Um diese elektrischen Größen genau zu bezeichnen und damit rechen zu können, hat man sie in Einheiten aufgeteilt. Die Einheit der Spannung wird in Volt angegeben und mit einem großen “V” gekennzeichnet. Das Formelzeichen der Spannung ist ein großes “U”. Die Einheit Volt wurde 1897 nach dem italienischen Physiker Alessandro Volta benannt.

Beim Strom verhält es sich ähnlich: Hier gibt es die Einheit Ampère, die mit einem großen “A” gekennzeichnet wird. Benannt wurde diese Einheit übrigens nach dem französischen Mathematiker und Physiker André-Marie Ampère. Das Formelzeichen des elektrischen Stroms ist ein großes “I”.

Kurzer Zwischenüberblick

Jetzt wird es technisch

Achtung, ab jetzt betrachten wir die technische Stromrichtung! Zur Erinnerung: Hier fließt der Strom zur Veranschaulichung vom Pluspol zum Minuspol. Diese Darstellung ist international gültig und du kannst sie so in jedem Schaltplan finden.

Du weißt jetzt, dass sich die Spannung (U) aus der Potenzialdifferenz der Quelle ergibt. Die Bewegung der Elektronen im Leiter (Potenzialausgleich) ist nicht anderes als der elektrische Strom (I). Wie hoch der elektrische Strom ist, der die Leitung durchfließt, ist in erster Linie anhängig vom Verbraucher.

Weitere Faktoren für die Höhe des Stroms sind:

Cooles Zeug shoppen

DZN Shop

Hungrig nach Strom

Der Verbraucher

Streng betrachtet ist die Bezeichnung “Verbraucher” nicht richtig. Es wird nämlich keine Energie verbraucht, sondern lediglich umgewandelt. Je nach Art der Umwandlung wird mehr oder weniger Strom benötigt. Daher ergibt sich auch umgangssprachlich die Unterscheidung zwischen großen und kleinen Verbrauchern.

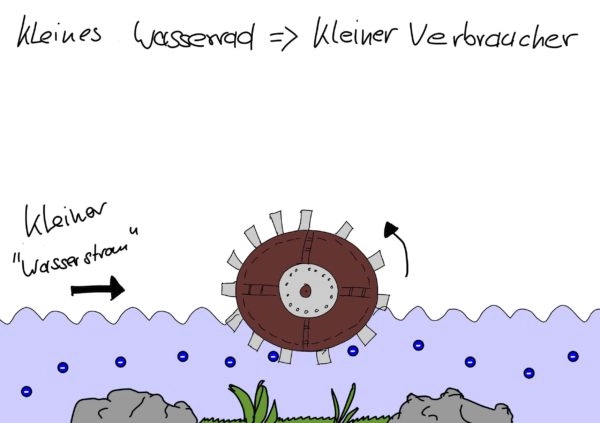

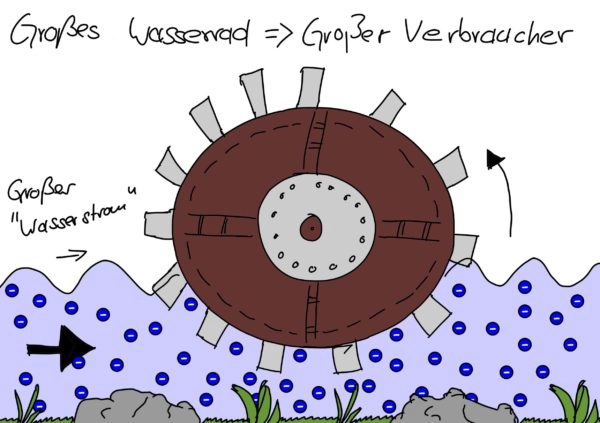

Den Leistungsbedarf eines Verbrauchers kannst du dir wie ein Wasserrad in einem Fluss vorstellen. Je kleiner das Wasserrad, umso weniger Wasser wird benötigt um es anzutreiben. Ein kleines Wasserrad entspricht der Eigenschaft eines kleinen Verbrauchers – es wird wenig Strom benötigt um es anzutreiben.

Ein großer Verbraucher entspricht analog einem großen Wasserrad. Hier benötigst du viel Wasser um es zu drehen – Es wird also viel Strom “verbraucht”.

Elektrotechnisch gesagt: Ein Verbraucher ist ein Widerstand (R) im Stromkreis. Die Stromaufnahme ist abhängig von der Größe des Widerstandes (Wasserrad). Je höher der Widerstand ist (kleines Wasserrad), umso kleiner ist auch der Strom (I), der ihn durchfließt und auch die aufgenommene Leistung (P).

Typische Bespiele für große Verbraucher sind im allgemeinen Verstärker oder Geräte, die Wärme produzieren.

Beispiele für groß Verbraucher

Beispiele für kleine Verbraucher

In diesem Zusammenhang muss ich an meinen alten Meister während meiner Ausbildung denken (ich kann’s kaum glauben, dass ich hier zitiere). Ich erinnere mich bruchstückweise an den Satz:

…gute Elektronik darf nicht heiß werden…das ist alles Pv…

Er liebte es, in Abkürzungen zu sprechen, und meinte mit “Pv” die Verlustleistung.

Und soll ich dir was verraten? – Er hat (prinzipiell) Recht – Denn Wärme ist ein ungewolltes Nebenprodukt beim Umwandeln (Verbrauchen) von Strom. Es sei denn, du willst gezielt Wärme erzeugen, z. B. bei einer Heizdecke.

Bei einer Glühlampe ist die Wärme, die beim Betrieb entsteht, ein Nebenprodukt. Diese Verlustwärme bzw. Verlustleistung wird nicht genutzt und “umsonst” verbraucht. Aus diesem Grund verwendet man heute fast ausschließlich LED´s. Die haben zwar auch Verluste, aber nicht in den Dimensionen wie herkömmliche Glühlampen. Durch die geringen Verluste haben LED´s einen viel kleinere Stromaufnahme – man spricht bei diesem Verhältnis vom Wirkungsgrad.

Der Wirkungsgrad

Der Wirkungsgrad von herkömmlichen Glühlampen liegt bei etwa 10-20 %. Moderne LED´s erreichen einen Wirkungsgrad von etwa 50 %. Der Rest ist bei beiden jeweils die Verlustleistung – Wärme.

Weiter im Thema: Angaben zum “Stromhunger” deiner Geräte kannst du auf dem Typenschild oder in der Bedienungsanleitung finden. Die Leistungsaufnahme wird in Watt (W) oder Ampère (A) angegeben.

Typenschild mit Angabe der Stromaufnahme

Typenschild mit Angabe der Leistungsaufnahme

Das Ohm’sche Gesetz

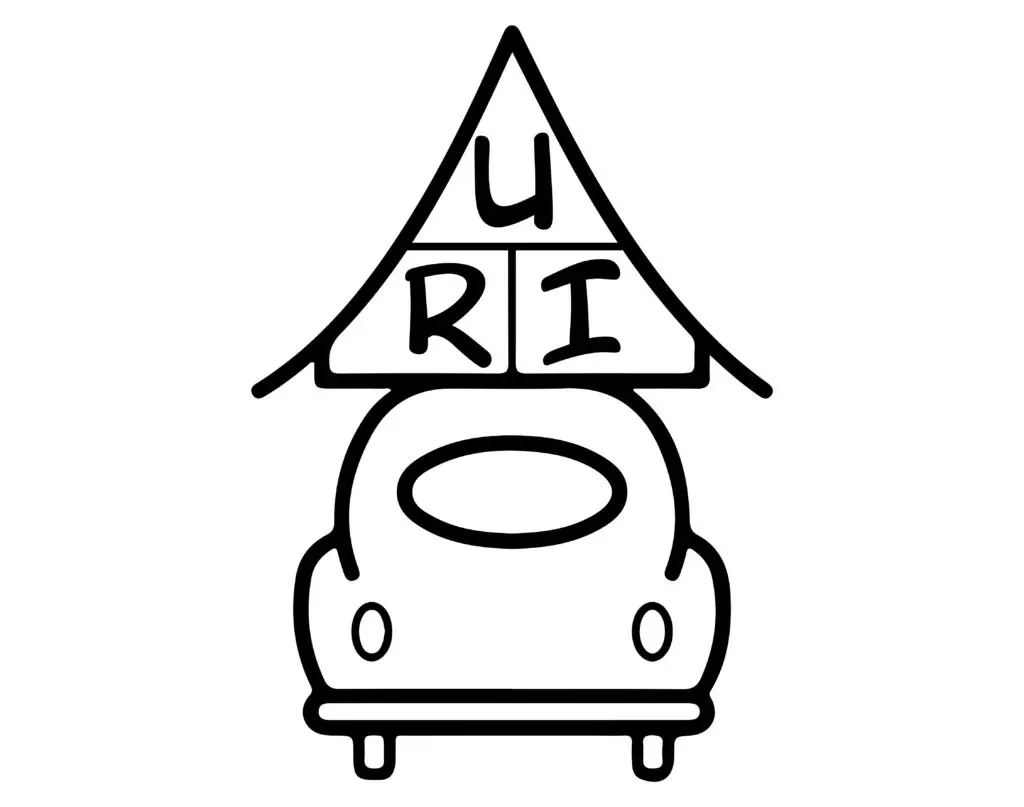

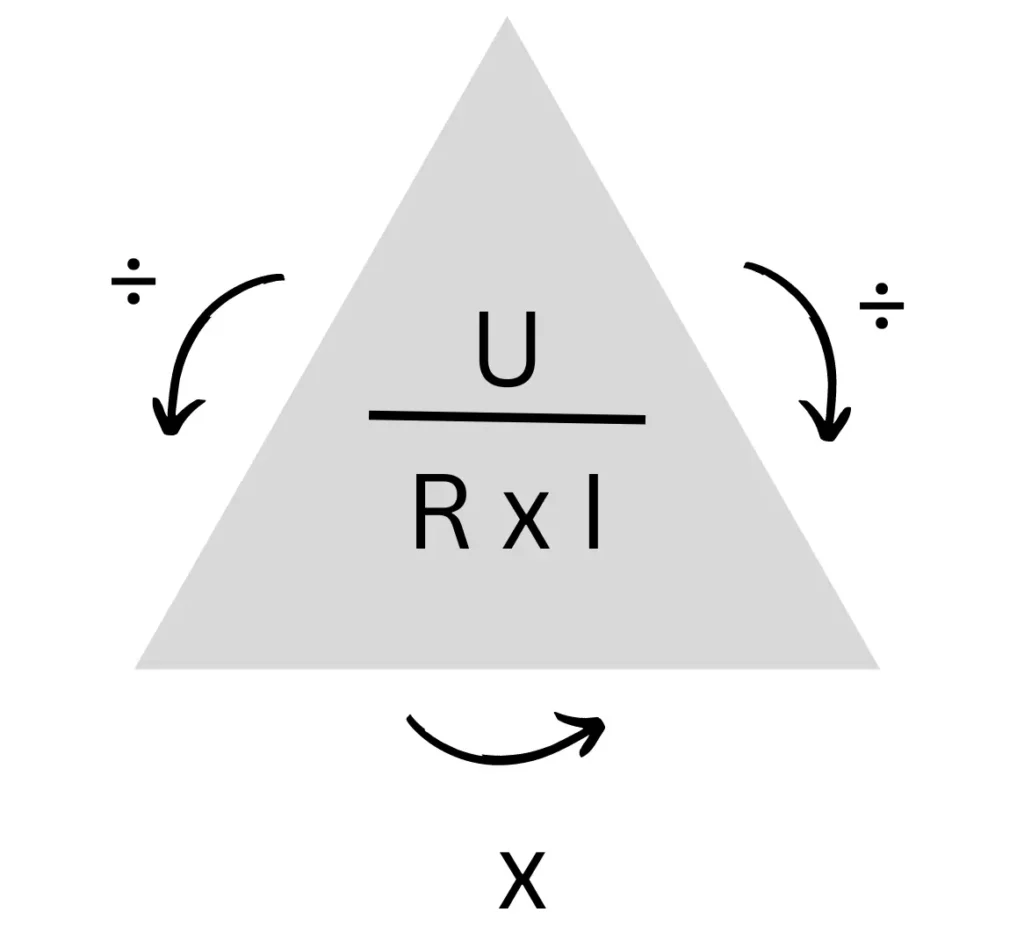

Jetzt kennst du die Zusammenhänge und du kannst in die Rechnerei einsteigen. Doch vorher brauchst du noch ein wichtiges “Werkzeug”: Das Ohm’sche Gesetz.

Du kennst bestimmt noch dieses merkwürdige Dreieck aus dem Physikunterricht.

Kennst du noch aus dem Pysikunterricht, oder?

Das Ohmsche Gesetz – DZN Edition.

Aus diesem unspektakulären Dreieck lassen sich alle Formeln herleiten, die du für die folgenden Rechenbeispiele brauchst.

DZN-Formelsammlung

Der Ursprung

Aus dieser Ursprungsformel des Ohm’schen Gesetzes lassen sich alle weiteren Formeln ableiten.

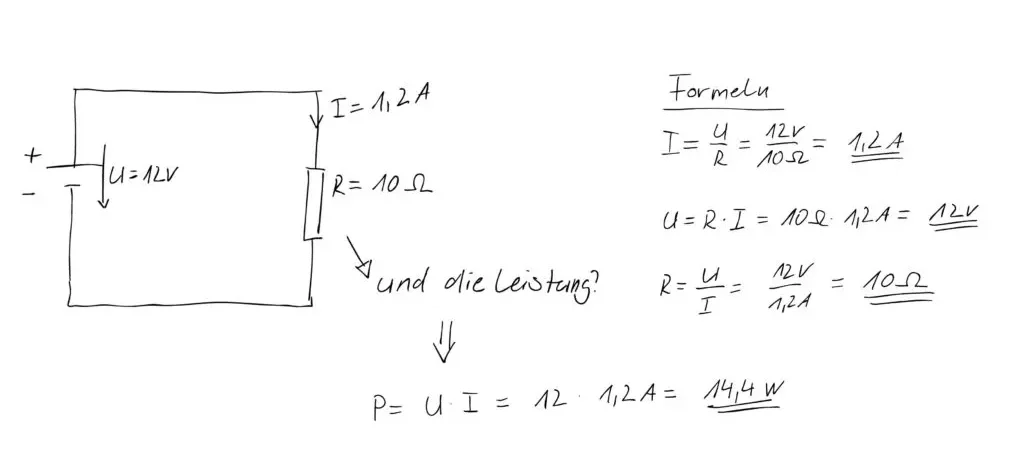

Hier kannst du an einem Beispiel sehen, wie Spannung, Strom, Widerstand und Leistung miteinander im Verhältnis stehen. Das sind die wichtigsten elektrotechnischen Größen, die in einem typischen (geschlossenen) Stromkreis vorkommen.

Überall dort, wo ein Potenzialausgleich stattfindet, fließt auch ein Strom, der wiederum eine Leistung “erbringt”. Um dies nochmal auf mein anfängliches Beispiel mit den Wassereimern zu beziehen, kann man sagen:

Hier siehst du mal die Sache mit den Eimern und den Wasserrädern – elektrotechnisch dargestellt:

Spannung

U (Volt)

Strom

I (Ampère)

Widerstand

R (Ohm Ω)

Leistung

P (Watt)

Auf den Punkt gebracht – Das Verhältnis zwischen Spannung, Strom, Widerstand und Leistung.

Beispiel Rechnung 1

Auf einer LED Lampe findest du folgende Angaben -Versorgungsspannung 12V (U) & eine angegebene Leistungsaufnahme 4,5W (P)

Du möchtest nun die Stromaufnahme (I) herausfinden. Dazu nimmst Du die Formel für die elektrische Leistung (Gleichstromleistung)

P=U x I

stellst diese nach (I) um

I=P / U

Setze entsprechend die Werte ein

I=4,5 W / 12 V

und erhältst dann als Ergebnis eine Stromaufnahme (I) von

0,375 A bzw. 375 mA

Beispiel Rechnung 2

Auf einer Heizdecke findest du folgende Angaben -Versorgungsspannung 12V (U) & eine angegebene Leistungsaufnahme von 50W (P)

Du möchtest nun die Stromaufnahme (I) herausfinden. Dazu nimmst Du die Formel für die elektrische Leistung (Gleichstromleistung)

P=U x I

stellst diese nach (I) um

I=P / U

setzt entsprechend die Werte ein

I=50 W / 12 V

und erhältst dann als Ergebnis eine Stromaufnahme (I) von

4,167 A

Anhand beider Ergebnisse kannst du bereits erahnen, dass es sich im ersten Bespiel um einen kleinen Verbrauchen handeln muss. Das Ergebnis im zweiten Bespiel lässt auf einen eher großen Verbraucher schließen.

Fakt ist:

Beide Verbraucher sind in der Lage, deine Batterie vollständig zu entladen. Entscheidend ist dabei nur die Dauer. Also die Zeit, die verstreicht, bis ein vollständiger Potenzialausgleich in deiner Batterie stattgefunden hat.

Wir freuen uns auf dich!

DZN EVENTS

Vom spektakulären Festival zum gemütlichen Winter Camp. Für jeden ist etwas dabei.

Du willst kein Event verpassen? Dann abonniere unseren

Newsletter , oder tritt unserer

Whatsapp-Community bei!

Eine weitere Variable

Der Faktor Zeit

Jetzt möchtest du wissen, wie lange deine Batterie die Verbraucher aus den oben genannten Bespielen versorgen kann.

Zuerst rechne ich die Zeit aus, die nötig ist, eine Batterie zu 100 % zu entladen – um jedoch möglichst praxisnah zu sein (und weil man einen Akku niemals zu 100 % entladen sollte), teile ich das Ergebnis der Berechnungen einfach durch zwei.

Denn:

50 % ist ein realistischer Wert für die Entladung. Nur die Lithium-Ionen Akkus dürfen mehr entladen werden, doch dazu komme ich später.

Als erstes musst du herausfinden, was deine Batterie leisten kann. Diese Leistungsangabe* ist bei Batterien meistens in Ah ( Ampére Stunden) angegeben. Teilweise findest du auch die Angaben von Wh (Wattstunden).

Egal ob Ah oder Wh einen dieser Werte brauchst du zur Berechnung der Zeit (t). Außerdem benötigst du die Strom- oder Leistungsaufnahme deines Verbrauchers. Wie du das herausfindest bzw. berechnen kannst, hast du ja im vorherigen Abschnitt gelernt.

Typische Leistungen für Starterbatterien liegen zwischen 30 Ah und 120 Ah. Es kommt immer darauf an, wie groß der Motor ist, der mit der Batterie gestartet werden soll. In der Regel verfügen Dieselmotoren über leistungsfähigere Batterien, da zum Starten mehr Kraft aufgewendet werden muss.

*Info: Leistung ist hier eigentlich die falsche Bezeichnung. Technisch korrekt heißt es Ladungsträgerkapazität oder Nennladung.

Beispiel 1 LED-Lampe

Gegeben:

Wh = 900

W = 4.5

Gesucht: Zeit (t)

t = Wh / W =900 / 4.5 = 200 h

Beispiel 2 LED-Lampe

Gegeben:

Q = 75 Ah

IL = 0.375 A

Gesucht: Zeit (t)

t = Q / IL = 75 / 0.375 = 200 h

200 h ≙ 100 % Entladung = schlecht!

100 h ≙ 50 % Entladung = okay!

Also die 100 h wären hier das Ergebnis!

Zur Info: Berechnung der Wattstunden:

W = Ah x UBat = 75 Ah x 12 V = 900 Wh

Beispiel 1 Heizdecke

Gegeben:

Wh = 900

W = 50

Gesucht: Zeit (t)

t = Wh / W = 900 / 50 = 18 h

Beispiel 2 Heizdecke

Gegeben:

Q = 75 Ah

IL = 4.17 A

Gesucht: Zeit (t)

t = Q/IL = 75 Ah / 4.17 A = 18 h

18 h ≙ 100 % Entladung = schlecht!

9 h ≙ 50 % Entladung = okay!

Also die 9 h wären hier das Ergebnis!

Zur Info: Berechnung der Wattstunden:

W = Ah x UBat = 75 Ah x 12 V = 900 Wh

Diese Beispiele zeigen dir nun ganz deutlich, wie lange du deine Verbraucher an eine 75 Ah Batterie betreiben kannst. So bekommst du langsam ein Gefühl für “große” und “kleine” Verbraucher. Logischerweise musst du den Energiebedarf von allen Geräten auf diese Weise berechnen und addieren. Glaub mir, da kommt einiges zusammen!

Für die ganz Genauen:

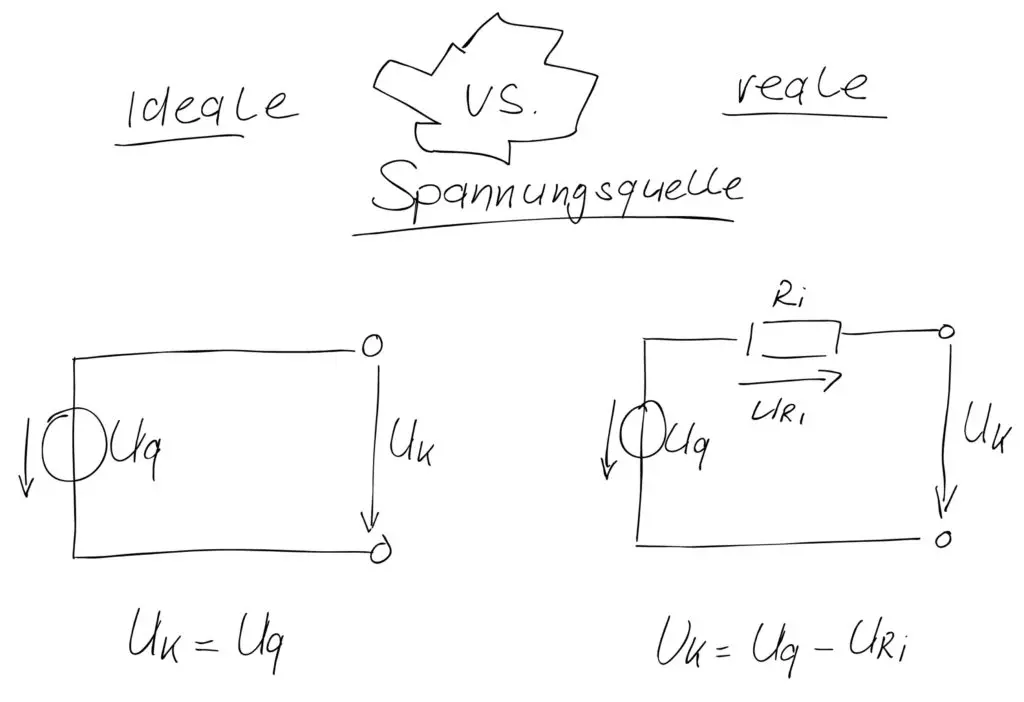

Für die ganz Genauen: Die Berechnungen sind nicht zu 100 % exakt, sondern vermitteln “nur” einen Annäherungswert. Das liegt daran, dass ich bewusst einzelne Faktoren bei der Berechnung auslasse. Ich gehe beispielsweise von einer sog. idealen Spannungsquelle aus und vernachlässige u.a. auch den Verlust durch die Leitung. Aber keine Angst: Das Ganze reicht für dein Vorhaben völlig aus. Lediglich auf die Leitungen (Querschnitte) gehe ich später noch ein.

Im Gegensatz zur idealen Spannungsquelle besitzt die reale Spannungsquelle einen Innenwiderstand (Ri), an dem Verluste auftreten.

Zur Info:

Dein Motor ist übrigens auch ein Verbraucher. Der zum Starten notwendige Strom kann je nach Motor zwischen 100 A und 1000 A liegen. Dieser Startstrom wird allerdings nur kurzzeitig benötigt und kostet deine Starterbatterie etwa 0,2 Ah bis 0,4 Ah. Nach ungefähr fünf Minuten Fahrtzeit ist dieser Kapazitätsverlust wieder ausgeglichen.

Werbung | Werbemöglichkeiten

Zum Schluss

Fazit & Ausblick

Du bist nun in der Lage den Verbrauch von deinen Geräten einzuschätzen und kannst diesen sogar berechnen. Durch den Faktor Zeit hast du ein Gefühl dafür entwickelt, wie lange deine Verbraucher an deiner Batterie betrieben werden können.

Dazu hast du viele Formeln und Einheiten kennengelernt:

Kurze Zwischenübersicht:

Nun bist du also bereit für Teil zwei der Artikel-Trilogie Autarke Stromversorgung. Lies gleich weiter:

Akkus & Batterien

Die beiden sind das Thema des zweiten Teils autarke Stromversorgung. Was es damit auf sich hat erfährst du hier:

Du möchtest noch mehr zum Thema Dachzelt erfahren oder du hast ein paar kniffelige Fragen dazu? Dann schau doch mal bei unserem Dachzelt Ratgeber oder unseren Dachzelt FAQs rein. Da findest du kluge Fragen und schlaue Antworten direkt aus der Community.

Das Dachzelt- alles, was es darüber zu wissen gibt in Kürze mit Würze und weiterleitenden Artikeln zum Vertiefen gibt es hier:

Die häufigsten Fragen aus der Community auf einen Blick? Hier bekommst du die Antworten mit weiterleitenden Artikeln zum Vertiefen:

Vernetz dich mit einer unglaublichen Community. Erfahrungen aus erster Hand und viele praktische Tipps und Tricks gibt es hier:

Einfach mal probeschlafen

DACHZELT

DÖRFER

Spannendes aus den Kategorien: